都蘭星空(拍攝:卓惠婷)

海海台東-星空走讀

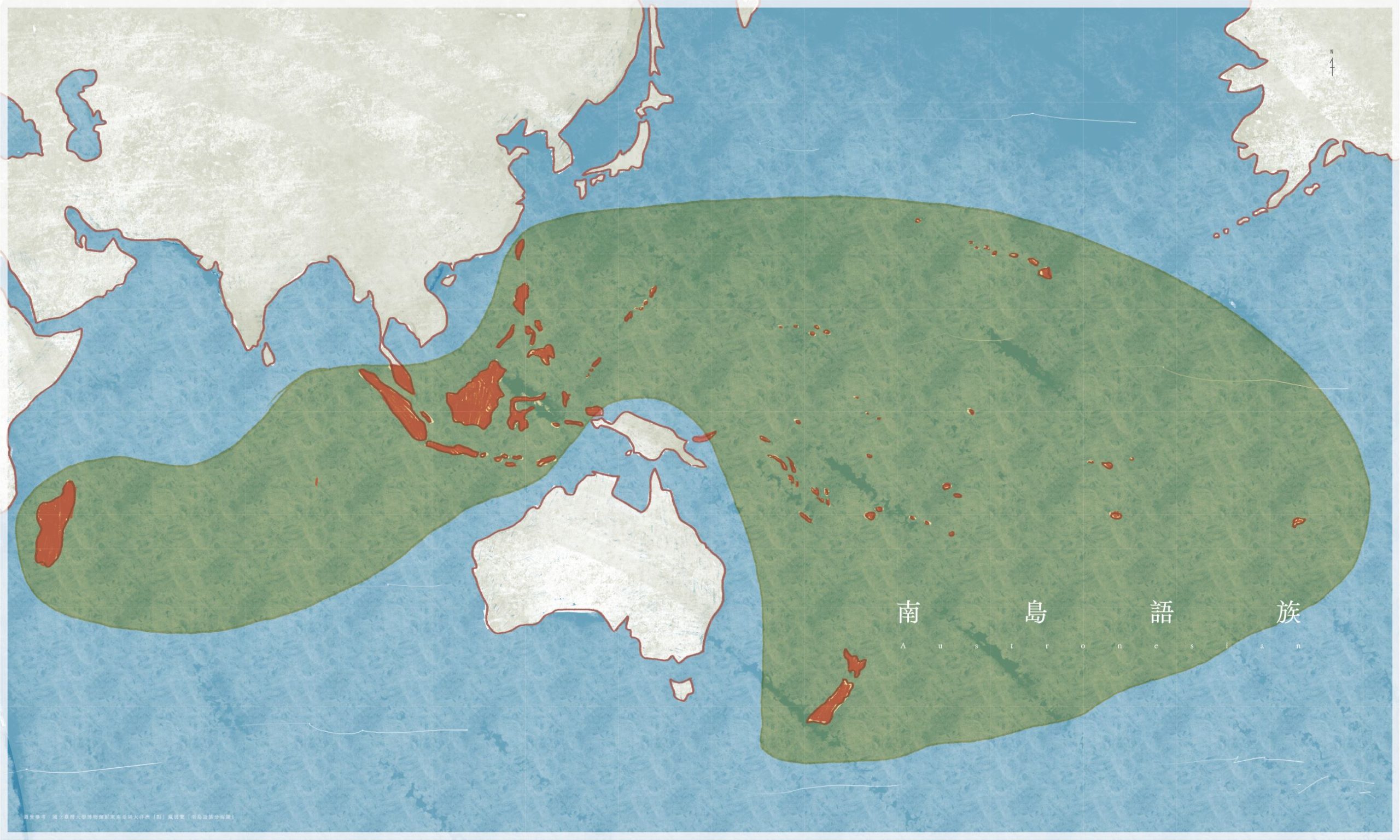

閱讀星象而能遠航,因遠航而擁抱星空,天海間就是南島族群;談論南島族群的海洋,應時時仰望夜空────這是「海海台東」與「星空」相遇的緣由。 海上的南島民族,同時也是星空下的南島民族,千百年前在太平洋上不分日夜巡航的先人們,或利用海的資源,或敬畏於海的力量,而熠熠星光則永如智慧的嚮導,指引著先民們。來場「夜間走讀」吧!從白天到夜晚,從博物館到部落,從海洋到星空,從書本到現場,雖不能入海,但可以海濱仰望,體驗南島民族的海與夜!身體力「行」認識環境中的文學,以及蘊孕海洋文學的大海母親。 活動以國立臺灣史前文化博物館南島廳為起點,聆聽解說員介紹優秀的南島族群在大航海時代,如何利用星星獲得自己的方位,依賴海上星象知識的積累,徜徉這片廣大的海域而不迷失。 接著乘車前往阿美族都蘭部落,享用部落美式野菜餐桌的同時,沉浸在都蘭星空下的古老氛圍、學唱歌謠,在詩歌中體會星星與阿美族人的連結。 除了動態活動,導讀人為民眾導讀臺東在地的國際海洋文學作家夏曼.藍波安的著作《天空的眼睛》,「天空的眼睛」對達悟族人意味著「星星」,在族人觀點中,每個人的靈魂都住在某顆星星裡。文字是作家的靈光,文學是生活在社群中的各種姿態,透過精彩導讀,參加者會更深入認識星星在達悟族文化中深刻的蘊意。 歷史上即容納多元族群的臺東,是一個靠海、沒有光害的城市,相信民眾能在這場走讀活動中領略海洋、星空、多元族群文化如何互動與產生意義。 ━━━━━━ // 走讀簡介 // ━━━━━━ 【時間】113年4月13日、4月19日。14:30-20:00 【行程】臺東縣政府圖書館集合→史前館南島廳導覽→前往都蘭部落→美式野菜晚餐→阿美族星星傳說分享與歌謠學唱→海邊星空導覽與書籍導讀→返回臺東縣政府圖書館。 【書單】夏曼.藍波安《天空的眼睛》 【晚餐】傳統美式野地野菜料理 【亮點】戶外席地躺下觀星 *指導單位:海洋委員會 *主辦單位:臺東縣政府文化處、晃晃二手書店 *協辦單位:國立臺灣史前文化博物館、都蘭星空fo'is、足渡蘭、都蘭國 ’Etolan Style、搖滾媽媽Rock.Ina、台東製造