(註1)英國浪漫主義詩人華茲華斯(William Wordsworth,1770-1850)的知名詩作。

文、、詩譯/洪采薇 圖/灰色蘇菲亞 你認識水仙嗎?這裡指的是高挺莖枝、細長葉面,在攝氏10度中頂著金黃花朵,有內外兩個花冠,如裙擺搖搖含蓄卻又欲望的喇叭型副冠,叢生水畔,顧影自憐,幻化為美少年愛上自己水中俊美倒影而憔悴死亡的黃水仙。若你不認識,那也無妨,希臘神話顯示了黃水仙的原生地,遠在太平洋薰風吹拂不過、冬天動輒冰雪覆蓋的歐洲大陸。 那麼一個成長在全年溫度23度以上南太平洋中心的孩子,要如何在殖民者的英文課中背誦那首列入學童必要閱讀清單的〈Daffodils(水仙)〉(註1)?當她能夠背誦,又要如何理解那水仙花嬌弱姿態怎能就將喜悅、豐饒、光輝帶給一個孤獨的心靈?

我不知道什麼是水仙,但我不能說出來 我不想,但又不得不承認自己很愚蠢 我整夜都在想著水仙,想著它的味道 它嚐起來像芒果嗎? 它是一種水果嗎?如果不是,那它是動物嗎? 如果你嚐了它,它會咬你嗎? ──〈我不知道什麼是水仙(I Don’t Know What A Daffodil Is)〉Sia Figiel (1967-)

芒果樹下的詩人

詩人、小說家、劇作家Sia Figiel出生於南太平洋獨立島國薩摩亞(Independent State of Samoa),曾在雪梨、夏威夷、斐濟的知名大學文學駐村,她是第一位在美國出版小說的薩摩亞女作家,並在1997年獲Commonwealth Writers' Prize(大英國協作家獎)東南亞及南太平洋地區首獎Best First Book prize,參與這個獎項的作家一般條件是來自大英國協成員國──前英國殖民地,而評選作品主要以英文寫作。 知識霸權是孩子無法逃脫的課本,也是後殖民世界仍在消化的評比框架,可幸的是,太平洋土地的活力無論經歷何等政權割裂與輾壓,仍舊在莖絡葉脈、羽鞘血管中汩汩跳動。小學三年級的Figiel一面背誦浪漫又纖弱的詩人漫遊如浮雲(I wandered lonely as a cloud),一面因神遊熱帶植物世界而被英文老師拉耳朵,窗外綠而橙而紅而難以形容美妙的芒果,滲出樹液濃香甜膩,召喚她的遐想。天真口吻中的薩摩亞,是植物豐饒與動物行走的世界,生命之初本是以能吃與不能吃來辨識世界構成,吃的欲望正是生的活躍。 換個觀點,華茲華斯拜倫柯律芝又何嘗可消受芒果的粗纖維與糖汁?

植物絮語,揉雜的身分

日後女孩成了通曉英詩的專家,不僅寫出生長溫暖太平洋的人們在知識霸權中的茫然處境,或許隱含控訴殖民政治乃至殖民語言的暴力,然而那些來自另一個世界曾經不知所以的語彙,卻同時帶給青春期的詩人想望他方的欲望。然而即便那股力量推動她走遍歐美、大洋洲,成為英語文壇認可的作家,揣著不與人說的心思,詩人仍在生猛熱烈的麵包樹下徘徊朗讀(註2)。 無論識不識黃水仙無知不無知,殖民地與被殖民者難解糾纏的命運和情感,熱帶島嶼的芒果樹卻始終生氣蓬勃,釋放酸甜清涼的果香,無一絲嬌弱。(全文完) (全文刊載於114年2月號《台東藝文》月刊)

(註2)可在影片〈The Daffodils From A Native's Perspective by Sia Figiel〉中,欣賞Sia Figiel朗讀另一首詩,進一步透露華茲華斯的水仙花、英國文學與薩摩亞的青春生活之間私密的關係。讓我們島嶼這世界

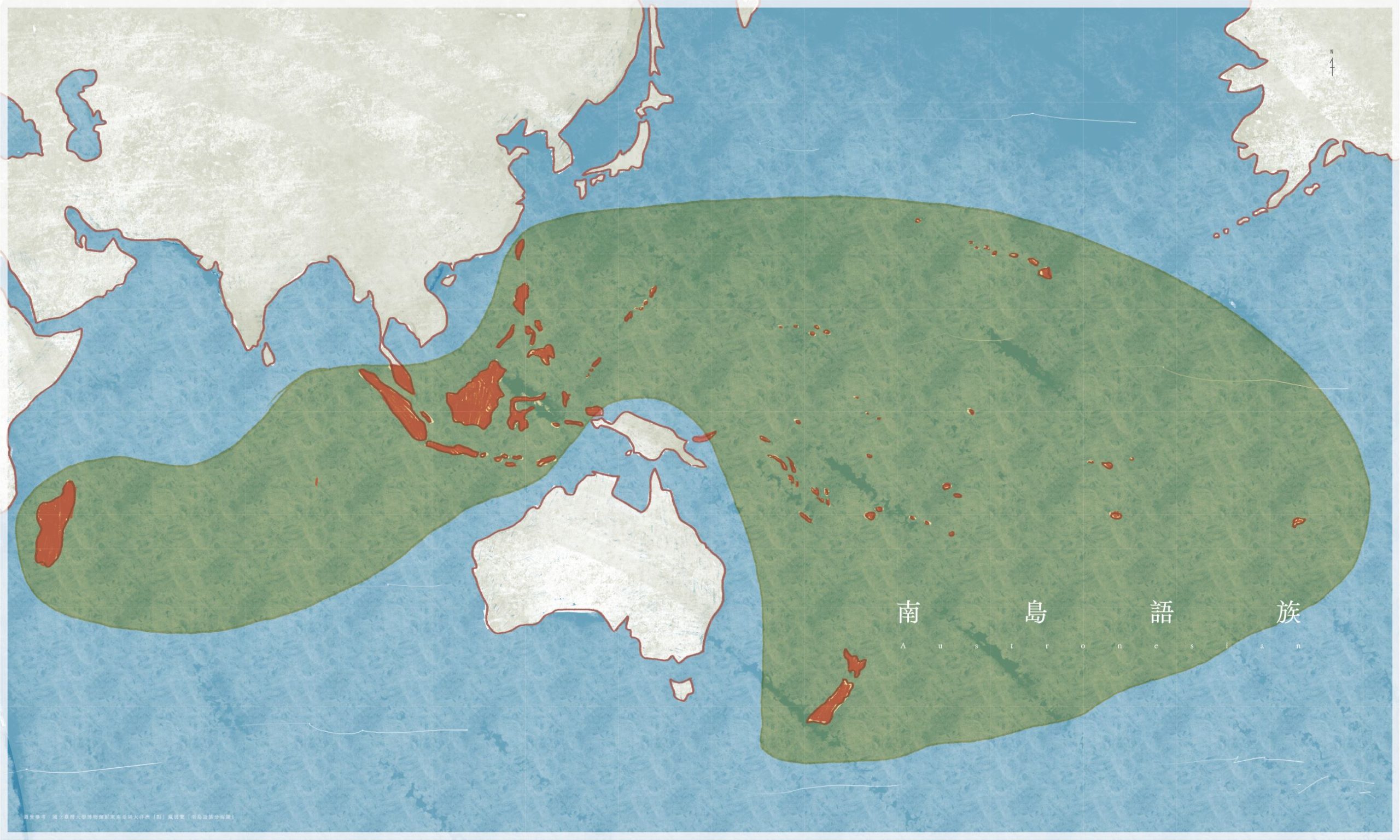

Shall we make “island” a verb? As a noun, it’s so vulnerable to impinging forces. Let us turn the energy of the island inside out. Let us “island” the world! Let us teach the inhabitants of planet Earth how to behave as if we were all living on islands! 我們要不要把「島嶼」變成一個動詞呢? 作為一個名詞,島嶼面對外界衝擊顯得非常脆弱。 讓我們把島嶼的能量完全釋放出來。 讓我們「島嶼」整個世界吧! 讓我們教導地球上的居民如何像生活在島嶼上一樣行事! For what is Earth but an island in our solar system? An island of precious ecosystems and finite resources. Finite resources. Limited space. 地球不就是我們太陽系中的一個島嶼嗎? 一個珍貴生態系統和有限資源的島嶼。 有限的資源。 有限的空間。 The islanded must understand that to live long and well, they need to take care. Care for other humans, care for plants, animals; care for soil, care for water. Once islanded, humans are awakened from the stupor of continental fantasies. The islanded can choose to understand that there is nothing but more islands to look forward to. Continents do not exist, metaphysically speaking. It is islands all the way up, islands all the way down. Islands to the right of us, islands to the left. Yes, there is a sea of islands. 島嶼上的人必須明白,要想長壽健康,就需要好好關照。 關心其他人類,關心植物、動物;關心土壤,關心水資源。 一旦成為島嶼的一員,人類就會從對大陸幻想的迷夢中醒來。 島嶼上的人可以選擇明白,前方只有更多的島嶼等待著他們。 從形而上學的角度來說,大陸不存在。 無論往上看,還是往下看,都是島嶼。 右邊有島嶼,左邊也有島嶼。 是的,這是一個島嶼的海洋。 And “sea” can be a verb, just as “ocean” becomes a verb of awesome possibility. But let us also make “island” a verb. It is a way of living that could save our lives. 「海洋」可以是一個動詞,就像「汪洋」成為一種令人驚歎的可能性的動詞一樣。 但是讓我們也把「島嶼」作為一個動詞。 這是一種生活方式,可以拯救我們的生命。 ——〈To Island〉Teresia Teaiwa

這首詩由「Mana Moana - Pasifika Voices」計畫加以視覺化,並由Teresia的妹妹Katerina Teaiwa朗讀,讀者可點開連結進一步欣賞。該計畫始於2021年,藉傳播太平洋島國的文學及藝術作品,以期引起世界採取降低溫室氣體排放的行動。汗灑一座海洋

文、詩譯/洪采薇 大洋洲學者、被譽為吉里巴斯(Kiribati)民族象徵的詩人兼學者Teresia Teaiwa (1968–2017),最為人所知的詩句,大概是由Epeli Hao’ofa在知名篇章〈The Ocean in Us〉(註1)所引述: “We sweat and cry salt water, so we know that the ocean is really in our blood.” 「我們揮灑鹹的汗水,流著鹹的淚水,所以我們知道,海洋確實在我們的血液裡面。」(註2) (註1)The Ocean In Us同時也是2024年6月在「太平洋藝術文化節」(Festival of Pacific Arts and Culture)期間臺東縣政府赴夏威夷的策展主題。敬請期待臺東藝術家們所帶回的觀察。 (註2)中文譯文引述自郭佩宜〈太平洋群島的文化視界〉2014年7月25日:https://case.ntu.edu.tw/blog/?p=18569

汗、淚是鹹澀的,這是連孩子都知道的常識,那麼我們還能從中學到什麼?詩人敏銳的靈光照現了海洋人的知識論,原來身體裡的鹽分,是海洋流過的印記,全體人類都只是海洋母體的一部分,無論我們身在河谷、山巔,海洋都在。試著體會:若你是一位白人,生活在內陸深處,這樣的申論會令你感到多少的奇異與驚訝,甚至不禁想要反駁。Teaiwa在美國「大陸」養成她的學術專業,想必十分熟悉歐美白人文學世界裡流通的語境,因此來自大洋洲日常文化裡的發現,僅僅是向內審視自己的主體,完全指涉自身,敘說的語調整合而包容,卻對習於陸地世界的讀者產生了一種陌生、帶有宣示意味的效果。

「島嶼」是一個什麼樣的動詞?

在〈To Island〉中,Teaiwa再一次翻轉平凡文字展現不凡的力量。對於生活在無海世界的多數人,或是對英文有涉略的讀者,「To Island」通常會翻譯為「致島嶼」,島嶼是名詞,是客體,是被動的接受者,所以「作為一個名詞,島嶼面對外界衝擊力顯得非常脆弱」。但若「島嶼」變成一個動詞——這在詩的世界很容易做到——便得到了能動性和主動態。當一個名詞被翻轉為動詞使用,首先這是一個語言學式的挑戰,詞性定義之必要是對於學科研究而言,而學科之發展可以視為是一種專業權力伸展手腳的過程。這並不是說南島語言缺少詞性概念,而是每一個字詞都有極高的變化性,藉由加上前綴、後綴甚至環綴,如同一座能不斷增長變形的生態系,能夠指示複雜的狀態。 下一個問題:「島嶼」這個動詞指涉的是哪些行動與表現呢?耐人尋味的,Teaiwa並未依照「to colonize」、「to urbanize」的構詞法創造出islandize(使島嶼化)這樣這字眼,因為當一個人說他即將「島嶼化某個地方」,背後隱含的暴力結構聽起來和「使農村都市化」、「把這座島嶼變成殖民地」如出一轍。「島嶼」作為一個動詞,就是用「島民」的方式舉手投足與思想,「讓我們教導地球上的居民如何像生活在島嶼上一樣行事!」 誰是「島民」?Teaiwa的父親是來自位於吉里巴斯共和國行政區域的巴納巴島(Banaba Island)人,巴納巴島因為20世紀初英澳紐組成的跨國委員會在此開採磷酸鹽,很快地蕞爾小島地表體無完膚,居民被強制遷往斐濟,Teresia便是在斐濟成長的。往後各種回到巴納巴島復興傳統經濟的嘗試都失敗了,巴納巴成為一座被掏空且遭世人遺忘的死亡小島。曾經在此從事挖礦活動的西方人,是「島民」嗎?Teaiwa寫到:「島嶼上的人必須⋯⋯關心其他人類,關心植物、動物;關心土壤,關心水資源。」她的答案昭然若揭。小島出產的礦物,被運往西方大國,進入農業、食品加工業,抵達人們的消化系統及錢袋,除了巴納巴人的胃及口袋。在這數千公里旅程中,開採隊伍的視線飛越海洋,面向大陸與眾多人口,他們的航道切穿小島,他們需要小島,而小島及巴納巴人卻不曾在其視線之內。這不對等的關係,如何化解?

島嶼=延續生命

Teaiwa建議「把大陸變成島嶼」、「把世界變成島嶼」吧!她給予我們一種視野:大陸被海洋包圍,也須依賴他者而生存,那麼大陸是一座島嶼,只是面積較為遼闊。即使是大陸,不也向外尋求、需要小島?數千年前南島民族展開大航海,今天依舊頻仍的日常跨島互動,島民的生活必然包含了島際交通,禮尚往來,方有永續。島嶼間的倫理學抹去地理空間大小和權力大小間武斷的連結,大者未必擁有更大權力,除非擔負起照顧弱者的責任(如同部落的傳統領袖一般)。 磷酸鹽是一種開採後就無法原地再生的有限資源,卻為人體所必需(現在電池工業也渴求它),毫無限制的開挖無益於全人類——無論小島人或者大島人——的福祉永續。「島嶼」的同義詞是「關懷珍惜」、「自我節制」。若把「掠奪」替換為「島嶼」,把「累積財富」替換為「島嶼」,把「追求美食」替換為「島嶼」,你島嶼我,我島嶼你,或許你我便能在各自優雅、舒適的生命狀態下,多待一會兒。

並不存在「孤島」這個概念

那句有名的「沒有人是一座孤島」,既對且錯。對的是,島嶼間充滿日常交流互動,你我總是彼此相關;錯的是,因此沒有一座島會是「孤」島。 “No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main.” ——John Donne (1572-1631) 「沒有人是一座孤島,完全獨立於世界外;每個人都是一片大陸,連接成整體陸地。」 讓我們學習Teresia Teaiwa的勇氣與眼界,更精準的改寫這個句子並以此作結—— 「沒有人是一座孤島,完全獨立於世界外;每個人都是一座小島,連接成整片海洋。」(全文完) (全文節錄後刊載於113年5、6月號《台東藝文》月刊)